|

|

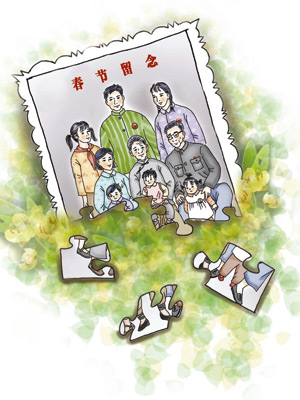

记忆碎片(开栏语)整理旧照片时,我惊讶地发现,年轻,竟然是二十多年前的事情了。时光如剑,将回忆斩成碎片,那曾经鲜活、美丽的过往,渐渐隐入岁月最幽深处,日久年深无法探问,最终被彻底遗忘。 君不见,豪华壮阔的高尔夫球场,已经侵占了儿时玩弹球、跳皮筋的小院;满衣柜的羊绒真丝纯麻,已经掩埋了那件压在箱底一直舍不得穿的条绒裤子;电影院里甜滋滋的美式焦糖小米花,已经替代了那“嘭嘭”作响的破旧爆米花机里蹦出来的粗大米花。 白云苍狗,有多少温暖被时间冷淡?有多少纯真被弃之脑后?有太多次,我们不敢面对镜中的自己,因为我们不敢确定这个被山珍海味浸泡得脑满肠肥、面目模糊的人,是否就是当年那个没有肉吃、却整天精力旺盛、活得兴致勃勃的孩子? 这些藏进记忆最深处的碎片,被我一一拾起,擦去尘埃,重新镶嵌,做成一张光阴的拼图。只希望在每个慵懒的午后、每个无眠的夏夜、每个忙碌的间隙,你能够静心坐下,独自徜徉在这个时光的隧道里,在片片拼图上认出那个当年的自己,那个穿着补丁裤、戴着红领巾的小豁牙子,他曾经笑得那么灿烂。

天安门留影我此生学会的第一首歌就是《我爱北京天安门》。只有四句歌词,名字还占了一句,朗朗上口,反复咏唱。小时候,我最敬仰的人是毛主席,最想去的地方是天安门。 那时候交通不便,也不可能有旅游这种事。普通人要想去北京,除了偶然的寻亲访友,就只有工作出差的机会。大多数中国人几乎一生也没有去过北京。但一有机会踏上北京的土地,千方百计、排除万难也要去天安门前照一张相。那时候谁家也没有几张照片,家庭成员的所有相片基本就镶在大大小小的镜框里,挂在墙上。而很多家的镜框里,都有一张在天安门前的留影。这不仅是一种时尚,也代表某种殊荣——我们家曾有人离毛主席这样近。 天安门是红太阳升起的地方,是敬爱的毛主席居住的地方,它是全中国老百姓朝思暮想的精神家园,是所有中国人一生的朝圣之地。对于出远门来说,每个中国人最想去的地方就是北京,去北京最大的目的就是去看看天安门。几年前我去西藏,看到许多藏人不惜变卖家产凑足旅费,用一年或几年的时间,一步一跪的来到拉萨大昭寺门前,只为进寺庙磕一个长头,往酥油灯里添一注酥油。在大昭寺广场经幡缭绕的喧嚣中,他们肃穆而安详,自豪和骄傲,不由得让我想起若干年前在天安门前留影的人们。

我跟自行车的恩怨上世纪七十年代我家有一辆永久牌二八自行车,这是全家最值钱的物品,不亚于现在家庭里的宝马汽车。每周日爸爸都骑上“宝马”带我去兜风。那时候每家都有好几个孩子,大人既要抓革命又要促生产,基本不带孩子出去游玩,所以每周日的兜风让全院孩子羡慕得眼睛发红。 后来爸爸去了五七干校,每个月才能回来一次,没时间也没心思带我去兜风了。院子里的孩子看着不再趾高气扬的我,都充满了幸灾乐祸的快乐。郁闷的我走到院子里,一眼看到高大沉默的自行车,气不打一处来,我跑到自行车跟前怒吼:“你这个破车!”同时抬脚踹向它。自行车被我一踹失去了平衡,向我倒了下来。二十八吋的加重自行车对于我来说简直就是庞然大物,我吓傻了,忘记了躲避,自行车直挺挺向我砸过来。因为我站在自行车侧面中间位置,正好是大梁的下面,奇迹发生了:自行车倒下来的时候,我下意识一缩脖,大梁擦过我的头皮,我正好被圈在大梁和斜梁构成的三角区里。除了头皮被大梁擦得生疼外,我没有受伤。但我受了巨大的惊吓,摸着脑袋,站在自行车三根梁构成的三角区里哇哇大哭! 有了这次教训,我再也不敢跟自行车较量了,没有大人陪伴,绝不敢靠近这个钢铁怪侠半步。

童星梦我小时候有过一次出名的机会,但只是因为我太馋,跟机遇失之交臂。 那年市防疫站要拍一组宣传夏季饮食卫生的照片做成宣传画,需要一个孩子做模特。妈妈带我去见了摄影师,摄影师一眼就看中了白胖、憨厚的我,让我做了几个表情,他都很满意,于是带我走进拍摄的房间。我一进拍摄房间眼睛立刻直了——桌子上堆满了水果,苹果、鸭梨、杏子,还有昂贵的香蕉!那时候水果是非常珍贵的奢侈品,只有电影里的资本家和女特务桌子上才会摆满娇艳欲滴的果盘,我家平常除了两分钱一斤的西瓜外,一年也吃不上几次水果。我撕下了憨厚的面纱,露出一脸馋相。摄影师反复启发我托腮、微笑、歪头,他累得一头大汗,我却置若罔闻,只知道直勾勾盯着那一堆水果,看都不看他一眼。 无奈之下,他将妈妈叫进来开导我,妈妈进来一看,就知道了问题所在,她把我拉出房间小声哄我:要是将照片拍好,就能吃一只香蕉。我领会错了她的意思,当第二次进入那个堆满水果的房间时,我直接要求吃香蕉,摄影师说不行,我满腔压抑终于爆发,大哭起来。拍摄只能取消,换上了另一个替补的小男孩。 宣传画最终印刷出来,贴满了大街小巷,妈妈和我每次看到宣传画里笑容灿烂的小男孩,她都恨铁不成钢地狠瞪我一眼。

两条大辫子建国以后,中国女人的美丽长时间被两条乌黑发亮的大辫子左右,从五十年代到七十年代,“破四旧”时很多辫子被剪掉,红卫兵时还以短发为美,但民间审美里的漂亮女人一直都有两条大辫子,女孩子仍旧以留辫子为美。那时候说起美女,人们经常一脸羡慕地说:啧啧,那两条大辫子啊! 那时候说的大辫子必须是齐腰长,或者垂到臀部的,短至肩背的辫子不叫大辫子。留着大辫子的女人走起路来,随着腰肢和臀部的摆动,辫子荡漾其间,给女人灵秀的曲线添加一种动感,偶尔将辫梢一甩回眸一笑,那种俏皮和风情更让人目眩神迷。 我认为“两条大辫子”的审美取向,比时下流行的“白富美”的审美取向要科学、健康。“白”是不能风吹日晒,再加上精心化妆弄出来的;“富”则意味着出入有车、四体不勤;而有了“富”,“美”也就是美容整形医院的一道小菜而已。但“两条大辫子”则涵盖了健康、美丽和勤快诸多因素,肾气主毛发,一个身体不好的人很难拥有乌黑发亮的头发,这就是自然和健康的标志。而在那个没有洗发水、护发素的年代,长头发每一次洗头都是一项繁琐的工程,每天清晨梳头编辫子,再尝试一些新鲜的编辫子方法,也是需要耗费不少时间和精力的,所以留着大辫子的女孩子都被锻炼得心灵手巧还很勤快。

小广播的悲喜印象小时候家家都有一个家用电器——有线小广播,这是政府配给的,以便随时聆听党中央的声音。每个城市都有自己的广播站,理论上每个广播站就像现在的地方电视台一样自己编排节目,但实际上每个广播站的节目都一样——播放社论和《东方红》《国际歌》。 小广播早晨的开始曲是《东方红》,恢宏激昂。晚上结束曲是《国际歌》,这个太坑爹了。《国际歌》低沉、悲壮,在夜静更深的黑暗中显得非常阴森,我最早的失眠症就是从听《国际歌》开始的。那时候我跟着奶奶住,一到夜里我就想妈妈,在黑暗中听着悲怆的《国际歌》看着月光照着房梁上的蜘蛛网,我内心无比凄惶,辗转难眠。小广播白天的主要节目就是播放各大报纸的社论,一篇接着一篇,声音高亢激昂、不容置疑。当时我以为“社论”是一个人,觉得这个叫“社论”的人真能说,从早说到晚也不嫌累得慌。 小广播唯一的温馨时刻,是每个星期天早晨八点播放的文艺节目———寓言故事。冬日的星期天早晨,缩在被子里听着寓言故事,是那么慵懒又安逸的时光啊。我至今记得有一个寓言故事叫《陶罐和铁罐》,播音员撅着嘴巴学铁罐说话,瓮声瓮气学陶罐说话,非常生动,和“社论”那高亢激昂的声音完全不同。

一块肥皂洗全家30多年前,中国家庭全家的洗涤用品就是一块肥皂,洗头、洗澡、洗衣服都是它。星期天,一家老少去澡堂子洗澡,脸盆里除了毛巾梳子,只有一块孤零零的肥皂。 现在,洗衣服有洗衣液、消毒液,洗脸有洁面膏,洗头有洗头水,洗身体还有沐浴露。每家淋浴间的架子上琳琅满目地摆满了瓶子,各种用途、各种品牌,洗澡时要细心分辨才能拿对瓶子。我老公总是分不清每一瓶的功能,经常用洗头水顺便洗了身体和脸,或者用沐浴露把头发和全身都洗了。每到他洗完的时候,我都会如临大敌地观察他,看他的脸和身体被不对的洗涤品洗完后,会发生什么化学反应?事实上,他的皮肤并没有过敏,头发也一根没见少。 这样的事情发生得多了,我不禁思考一个“哲学”的问题:为什么我们小时候全家只用一块肥皂就解决了所有洗涤问题,而现在连洗私处的沐浴露都面世了,产品分得越来越细,真的解决了所有问题吗?用肥皂洗脸的时代,也没见哪个姑娘把皮肤洗粗了?更没见那时候长痘痘的少男少女比现在多。也许你会说现在污染严重,空气洁净度差,对皮肤毁坏也大,那是谁造成了污染呢?是不是应该把生产这些化学洗涤剂所造成的污染也算进去呢?

|

|